In einem faszinierenden Video, „Architects Shine New Light on Assassin’s Creed Unity“ (Architekt*innen werfen neues Licht auf Assassin’s Creed Unity), tauchen Architektinnen und Raumplanerinnen tief in die Welt des 2014 veröffentlichten Spiels „Assassin’s Creed Unity“ ein. Sie analysieren die virtuelle Rekonstruktion des historischen Paris im 18. Jahrhundert und ziehen daraus wertvolle Erkenntnisse für ihre eigenen Entwürfe. Dieses innovative Vorgehen zeigt, wie Videospielwelten als Quelle der Inspiration für die reale Architektur dienen können.

Die Letzten ihrer Art: „G’satzte“ Streckhöfe in Rotenturm a. d. Pinka

Fährt man in Rotenturm am wunderschön restaurierten Schloss westlich vorbei (Danke Prof. Schinner, dass Sie mein Traumschloss weggeschnappt haben ;)), stößt man – kurz nach der Volkschule – auf der rechten Seite auf einen stark in Mitleidenschaft gezogenen Streckhof.

Bei näherer Betrachtung wird man an den Schäden feststellen, dass es sich um einen gestampften („g’satztn“) Lehmbau handelt – eine Rarität im Bezirk Oberwart und hier eigentlich nur mehr in Freilichtmuseen und an Kellerstöckl anzufinden.

Ich hatte das Glück 2017 zufällig den Besitzer zu treffen, welcher so freundlich war, mir das Gebäude zu zeigen.

Der Hof ist das alte Elternhaus und bereits die Großeltern wohnten darin. Gebaut dürfte es vor 1900 sein, es erscheint jedoch nicht im franziszeischen Kataster von 1858 und daher ist eine Errichtung in der Zeit dazwischen plausibel.

Wir wagten uns auch auf den Dachboden (wovor ich aufgrund des Zustand des Hauses etwas Respekt empfand. ;))

Der Wirtschaftstrakt wurde später (1940?) durch einen „moderneren“ Bau ersetzt.

Die Rückseite des Gebäudes ist bereits kollabiert und wurde mit heute üblichen Hochlochziegel ausgebessert.

Letzte Woche entschied ich mich, mit dem Fahrrad zurückzukehren und den Zustand des Gebäudes nach sechs Jahren zu begutachten. Das Gebäude hält sich tapfer und die Schäden scheinen sich nicht verschlimmert zu haben.

Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis auch dieses Gebäude aus dem Ortsbild verschwindet. Sehr schade, denn – auch wenn dieser Bau vermutlich bereits zum Bauzeitpunkt nichts besonderes war – präsentiert er heute eine traditionelle Bauweise aus vergangener Zeiten und dient als Beispiel für nachhaltiges Bauen und eine Verbindung zur Natur.

Bis vorherige Woche dachte ich, dass es das einzige „gsatzte“ Gebäude um Umkreis sei. Nun hab ich jedoch festgestellt, das der südliche Nachbar auch (zumindest teilweise) in Stampflehm-weise errichtet wurde, was jedoch nur an der Rückseite ersichtlich ist.

Natürlich fehlt diesem Gebäude durch die vielen Umbauten der ursprüngliche „Charme“.

Auch die anschließenden Bauten waren gestampfte Lehmbauten, sie wurden jedoch leider bereits geschliffen wie man auf diesem Google Streetview BIld sehen kann.

Falls Sie, liebe Leserinnen und Leser, das Glück haben, einen solchen gestampften Streckhof zu besitzen, würde ich mich über eine Kontaktaufnahme freuen! Es ist wichtig, dass Besitzer historischer Lehmbauten ermutigt und unterstützt werden, ihre Häuser zu pflegen und zu erhalten, anstatt sie dem Erdboden gleich zu machen. Häufig lassen sich diese Höfe auch modern adaptieren – hier verweise ich z.B.: auf die Arbeit in Niederösterreich von Andi Breuss https://www.andibreuss.at/

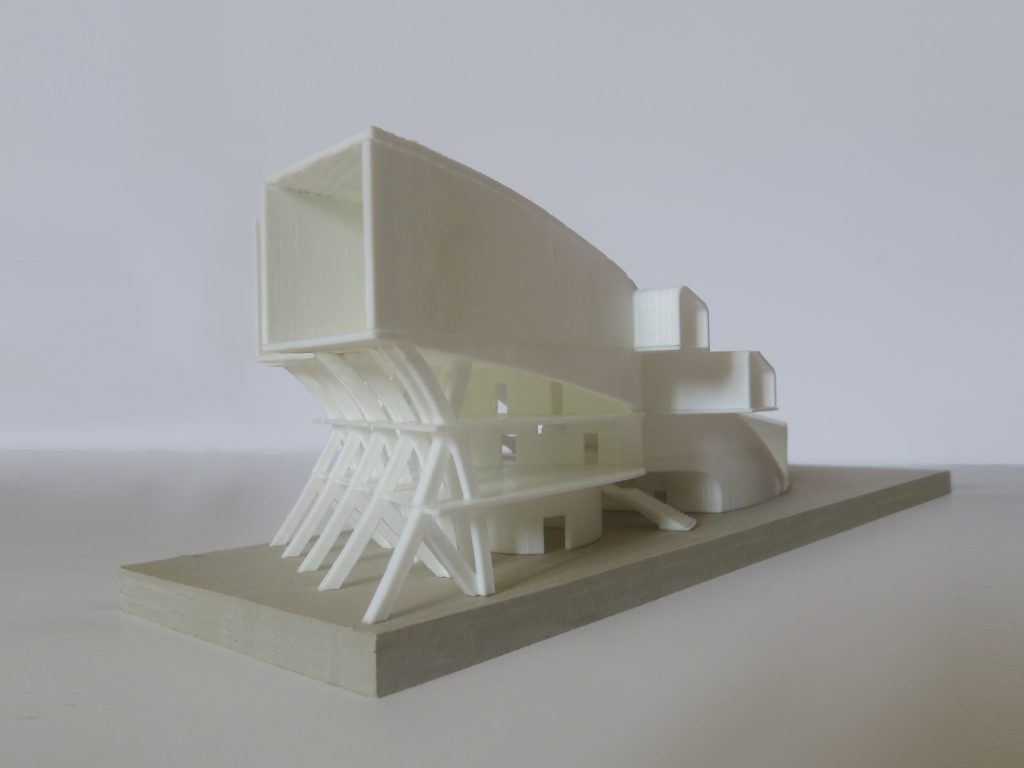

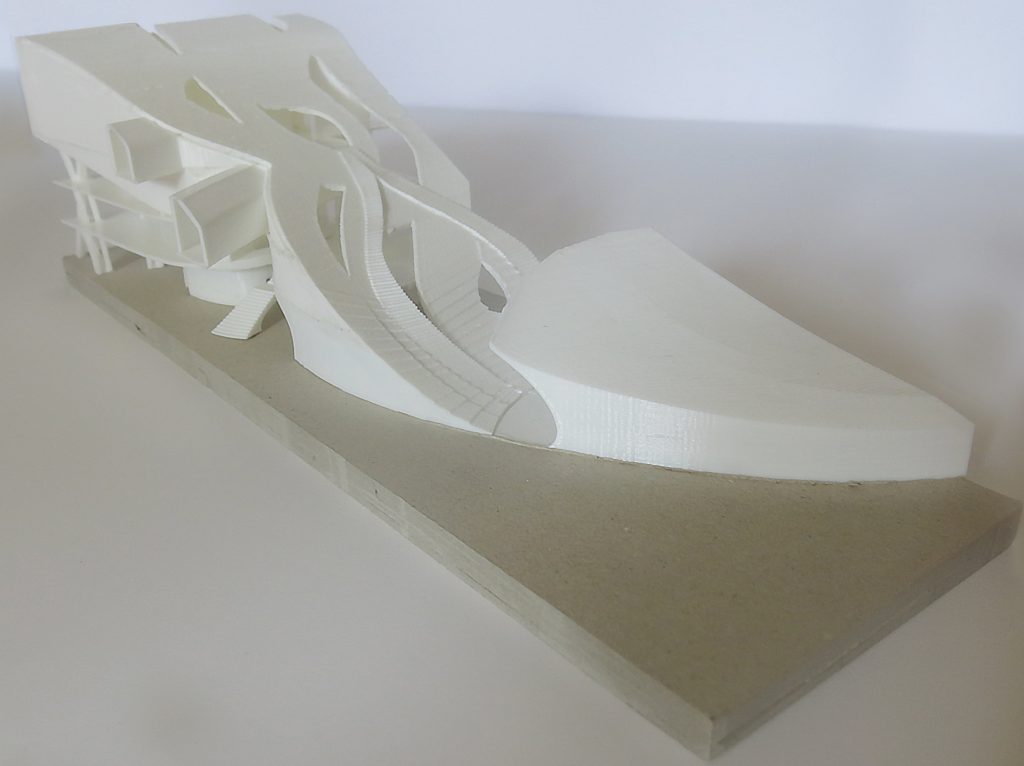

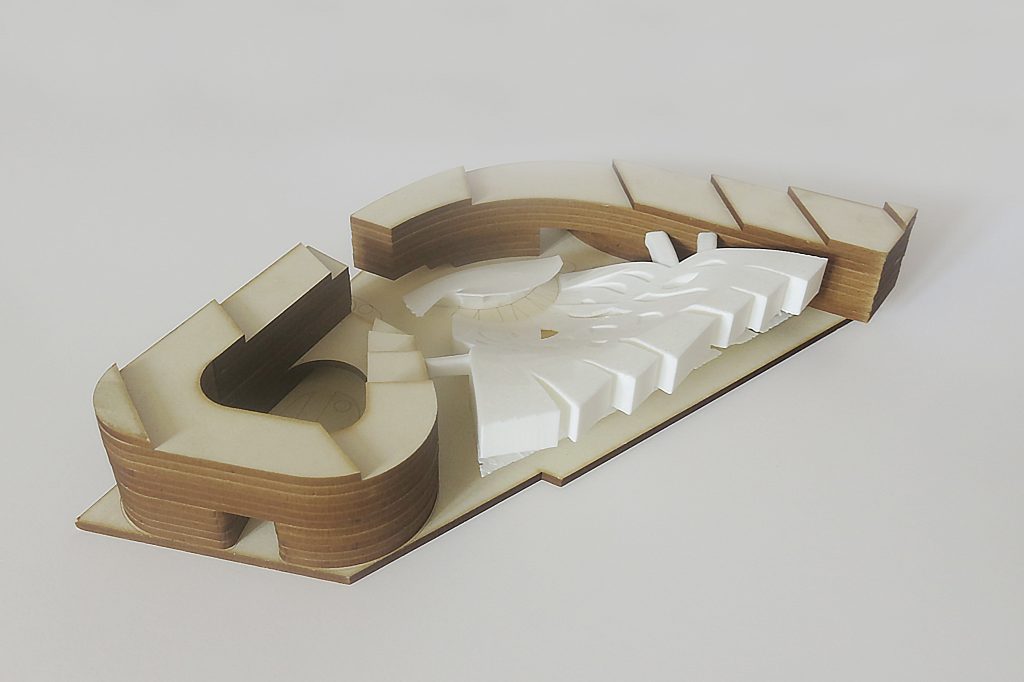

Master-Entwerfen: Campus der Religionen

Mein letztes Master-Entwerfen (…das sind Projektentwürfe im Master Studium) befasste sich mit dem kontrovers diskutierten „Campus der Religionen“ in Wien, welcher in der Seestadt Aspern seinen Platz finden sollte. Es war eines der spannendsten Projekte im Master für mich und aufgrund meiner entwickelten Abneigung zum analogen Modelbau habe ich mich hier das erste Mal an ein 3D-gedrucktes Modell getraut (was bei so einer Form auch die logistsche Wahl war). Schlussendlich wurde das Projekt auch im vom Institut Gebäudelehre herausgebrachten Heft zum Entwerfen gefeatured.

( zu finden unter https://gbl.tuwien.ac.at/wp-content/uploads/2019/04/campus-der-religionen.pdf)

Hier der Auszug daraus zu meinem Projekt:

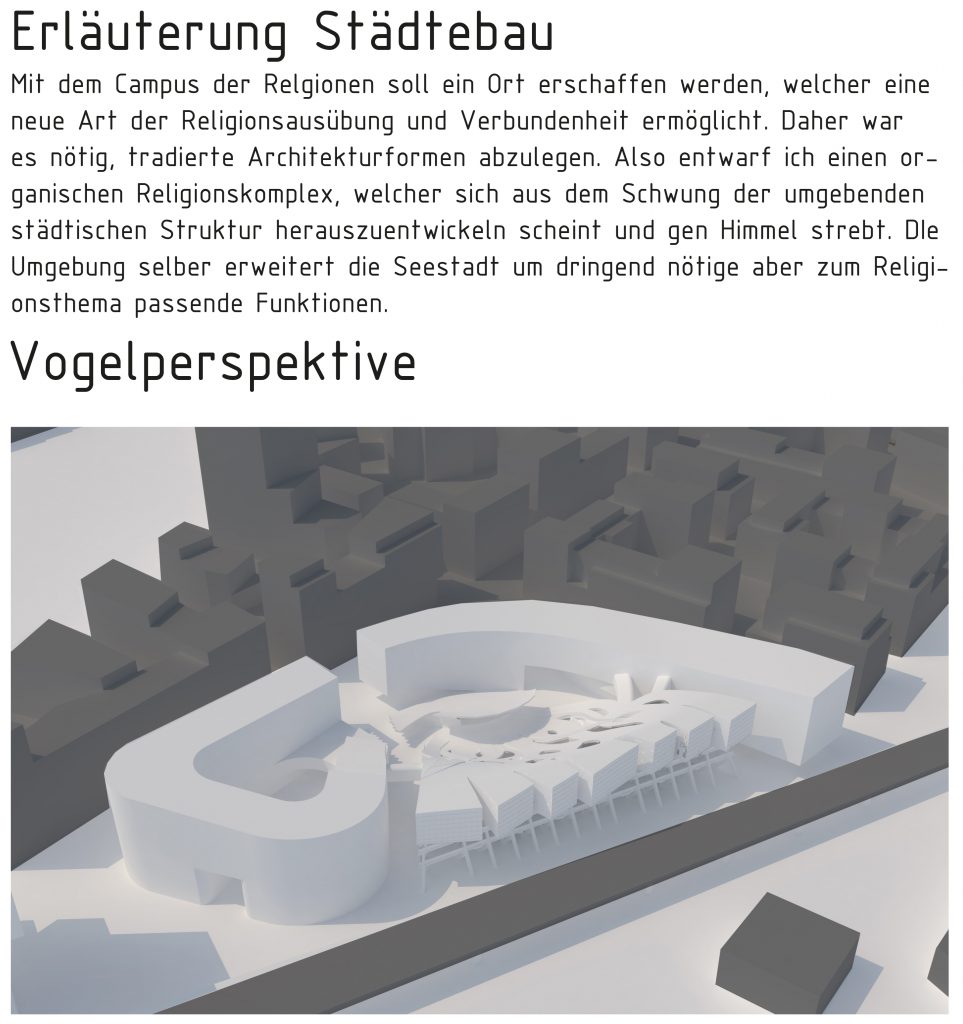

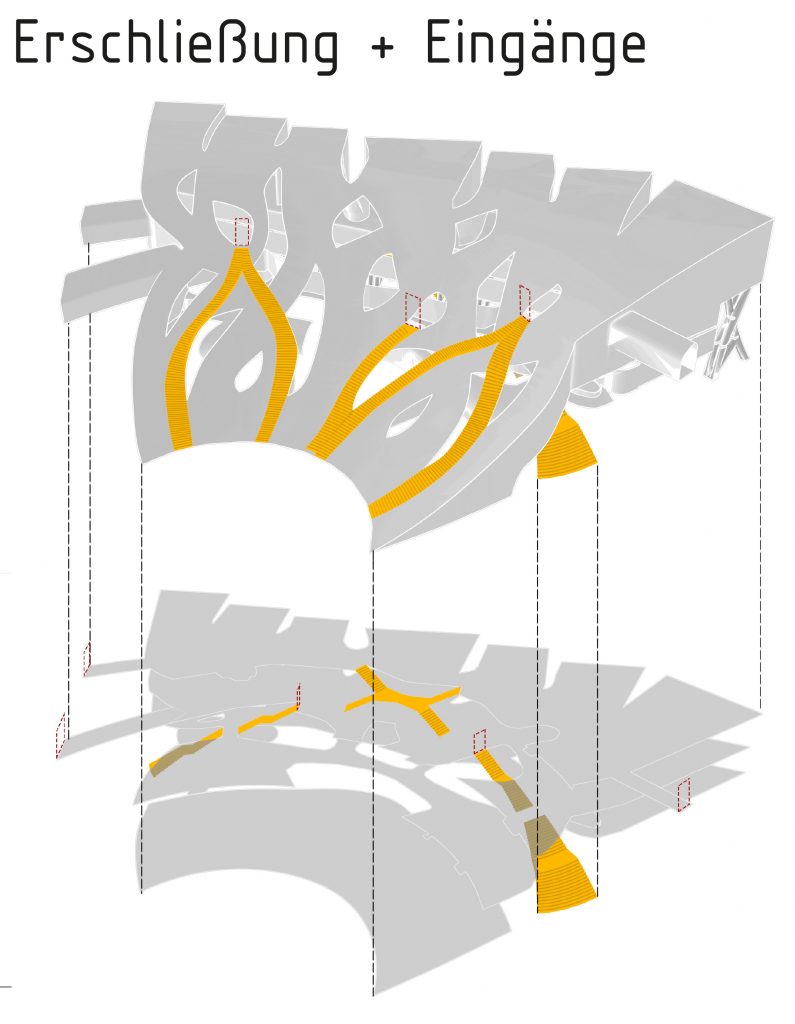

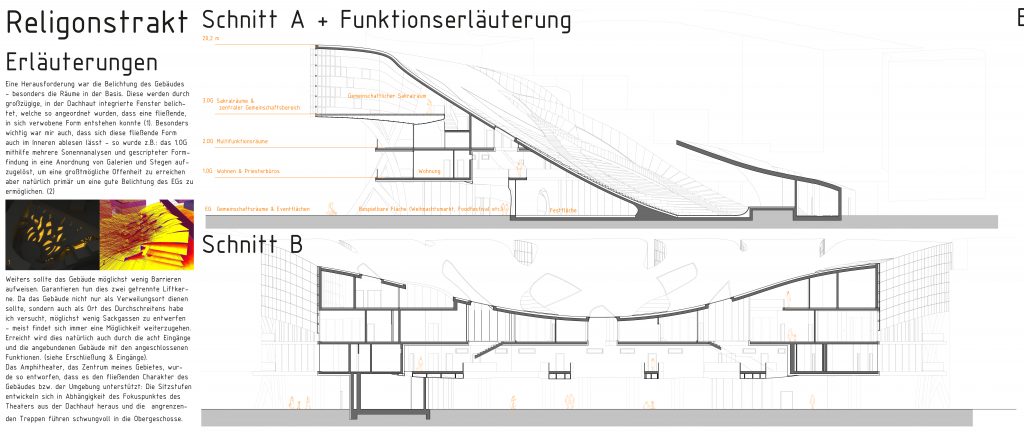

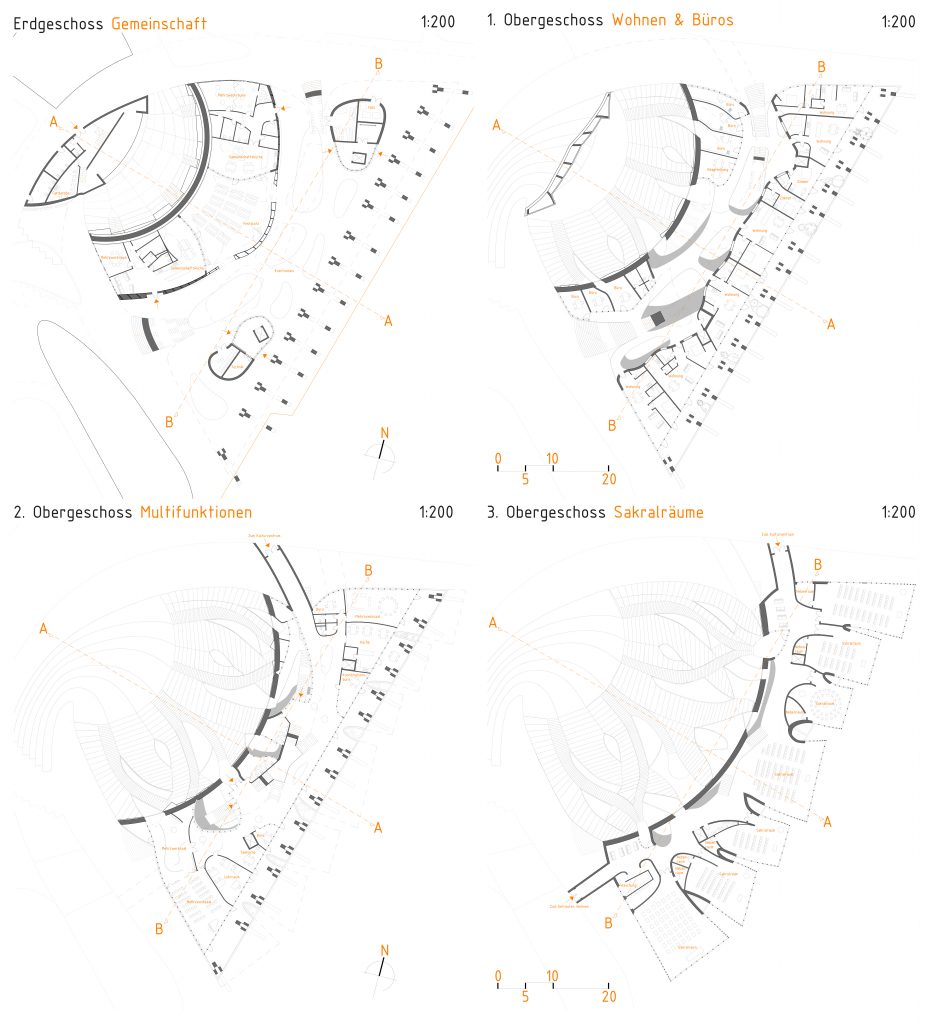

Mit dem Campus der Religionen soll ein Ort geschaffen werden, welcher eine neue Art der Religionsausübung und Verbundenheit ermöglicht. Daher war es nötig, tradierte

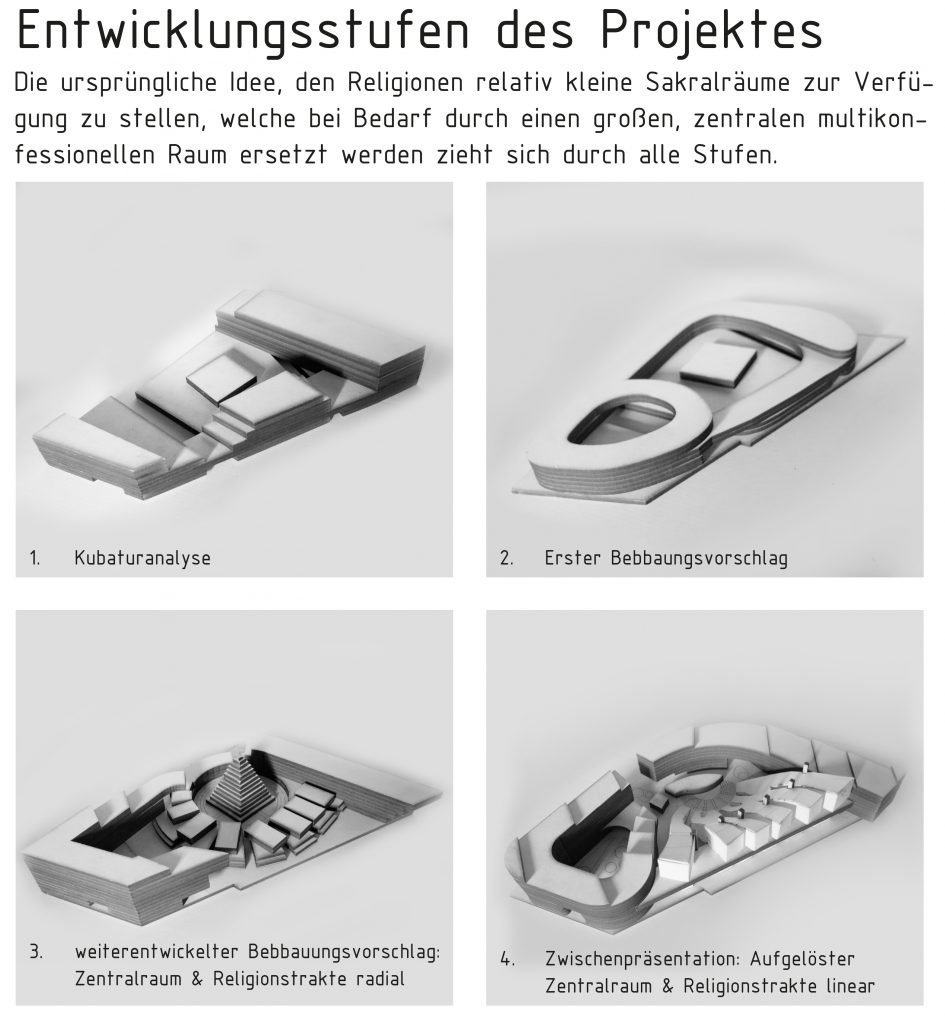

Architekturformen abzulegen. Somit wurde ein organischer Religionskomplex entworfen, welcher sich aus dem Schwung der umgebenden städtischen Struktur zu entwickeln scheint und zum Himmel strebt. Die Umgebung selbst erweitert die Seestadt um dringend nötige, zum Religionsthema passende Funktionen. Die Grundidee, den Religionen relativ kleine Sakralräume zur Verfügung zu stellen, welche bei Bedarf

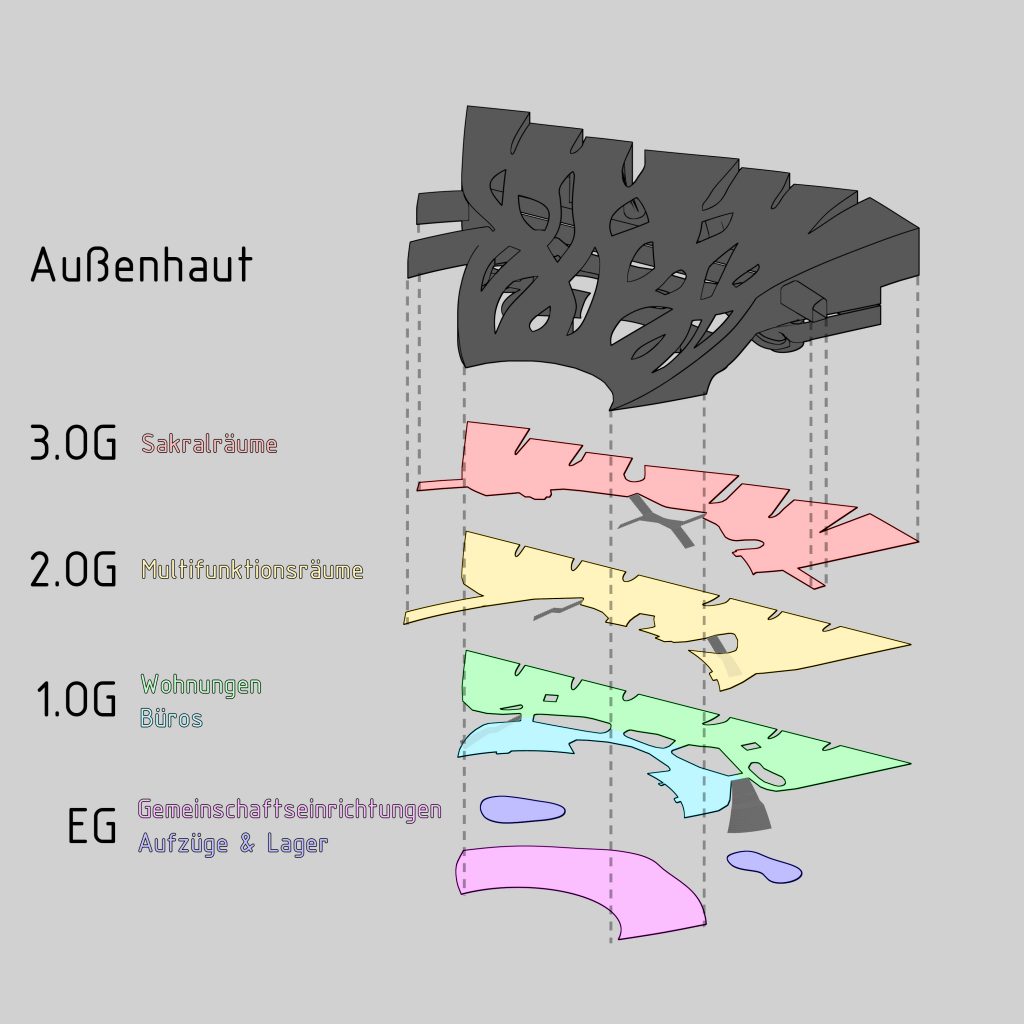

durch einen großen, zentralen multikonfessionellen Raum ersetzt werden, zieht sich durch alle Stufen. Eine Herausforderung war die Belichtung des Gebäudes. Diese wird

durch großzügige, in die Dachhaut integrierte Fenster erreicht, welche so angeordnet wurden, dass eine fießende, in sich verwobene Form entsteht. Besonders wichtig war, dass sich diese fießende Form auch im Inneren ablesen lässt – so

wurde z.B.: das 1. Obergeschoß mithilfe mehreren Sonnenstandsanalysen und gescripteter Formfndung in eine Anordnung von Galerien und Stegen aufgelöst, um eine größtmögliche Offenheit zu erreichen und um eine gute Belichtung des

Erdgeschoßes zu ermöglichen. Das Gebäude soll nicht nur Ort des Verweilen sein, sondern auch Ort des Durchschreitens. Erreicht wird dies durch die acht Eingänge, die

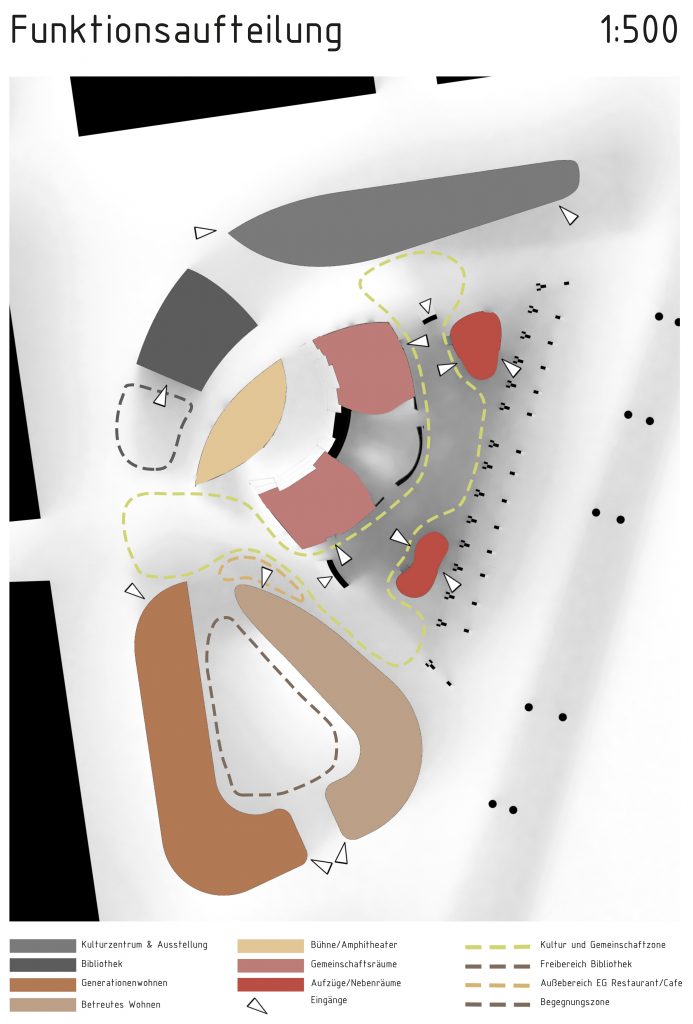

zu den angebundenen Gebäuden mit ihren unterschiedlichen Funktionen führen. Das Amphitheater bildet das Zentrum der Anlage. Mit seiner fießenden Form unterstützt es den Grundgedanken der spirituellen Verschmelzung.

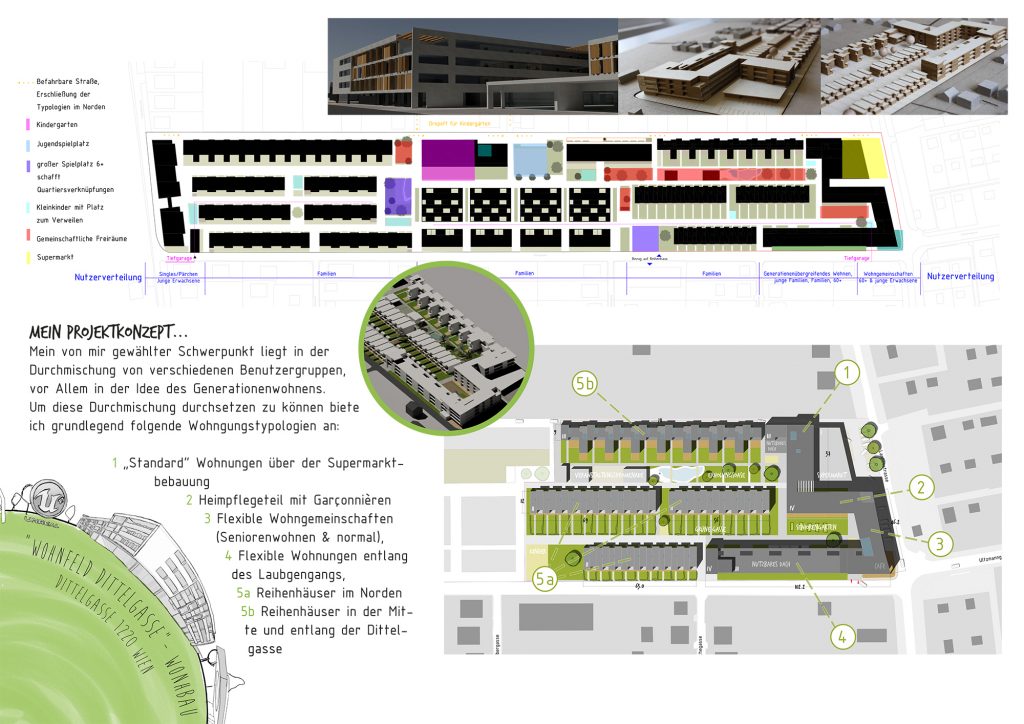

Bachelor-Entwerfen – Wohnfeld Dittelgasse

Mein Bachelor Entwerfen an der TU Wien/Abteilung Wohnbau befasste sich mit einem großen Brach-liegendem Baufeld in Wien/Stadlau, unmittelbar in der Nähe des Naherholungsgebiets der Lobau. Zusammen mit zwei Kolleginnen entwickelten wir ein zusammenhängendes städtebauliches Konzept, welches wir daraufhin in drei Teile unterteilten, die dann unabhängig von einander ausgearbeitetet wurden. Nachdem die ersten, recht unkonventionellen, städtebauliche Konzepte auf wenig Gegenliebe stießen, entwickelten wir eine recht rigide Struktur bestehend aus Wohnblöcken, Reihenhäusern und Atriumhäusern. In meinem Abschnitt platzierte ich zusätzlich noch einen Supermarkt und ein Cafe. Generell legte ich viel Wert auf „smarte“ und flexible Wohnformen, z.b.: dem Generationenwohnen. Die nördlichsten Reihenhäuser waren außerdem von japanischen Wohnformen inspiriert.

Rocketbeans „The Game“

Von 2015 bis 2017 arbeitete ich sporadisch an einem Fan-Projekt für die Jungs von „RocketbeansTV“, einem deutschen Internetsender aus Haumburg. Das sind die ehemaligen „Giga Games“ bzw „GameOne“ Jungs, die meine Jugend im TV und Internet mitbegleitet haben. Ich empfand deren Arbeit immer als „Traumjob“ und wollte in irgendeiner Weise den Jungs was Nettes tun.

Basierend auf ihren Videos rekonstruierte ich Nach und Nach den Großteil der damaligen Büros & Studios mit 3ds Max bzw in der Unreal Engine. Ich empfand es damals als spannende Challenge bzw. als ein 3D Rätsel, was ich mit der wenigen Information aus den Videos bzw Google Earth für ein Resultat erzielen kann. Unzählige Videoframes wurden dafür von mir analysiert und daraus Maße und Texturen extrahiert.

Nachdem die Modellierung großteils abgeschlossen war, fing ich an, ein simples „Walking Simulator“-artiges Spiel zu entwicklen.

Mein Plan war es, die große Community der BEANS in die Entwicklung zu integrieren und ein umfangreiches Walking/Point & Click Game zu entwicklen, mit einer Story, welche damals zum Senderstart gepasst hätte (mit einer Trueman Show-artigen Relevation ;)) – ein Plan der aber leider zu ambitioniert war, denn ich bekam weder genug Unterstützung seitens der Community, noch der Beans. Meine investierte Zeit wurde von den Jungs zwar gewürdigt (so war ich im Februar 2016 vor Ort in Hamburg und lernte Alle kennen und ich wurde auch in diversen Formaten gefeatured), aber eine Unterstützung bzw Zusammenarbeit in irgendeiner Form bzw das notwendige Interesse blieben leider aus, worauf ich die weitere Arbeit einstellte, da ich mich damals auf das Masterstudium konzentrieren musste.

Schade, denn eigentlich wollte ich diese 3D Umgebung auch anderswertig vielfältigst nutzen – z.B als eine Art Metaverse für die Community oder auch für neuartige Shows, die das Virtuelle mit dem Realen verbinden in Form durch Input der Community – dies wäre ein Novum im Medienbereich gewesen.

Tipp zur Lesbarkeit

…die neusten Beiträge befinden sich ganz oben. Da ich diese aber nach und nach auf Basis meiner Arbeit veröffentliche, macht es am meisten Sinn, mit den ältersten Einträgen zu beginnnen, da sonst einige Begrifflichkeiten vielleicht unklar sind. Scrollen Sie hierfür bitte nach unten und wechseln Sie auf die letze Seite und starten Sie mit dem ältesten Beitrag.

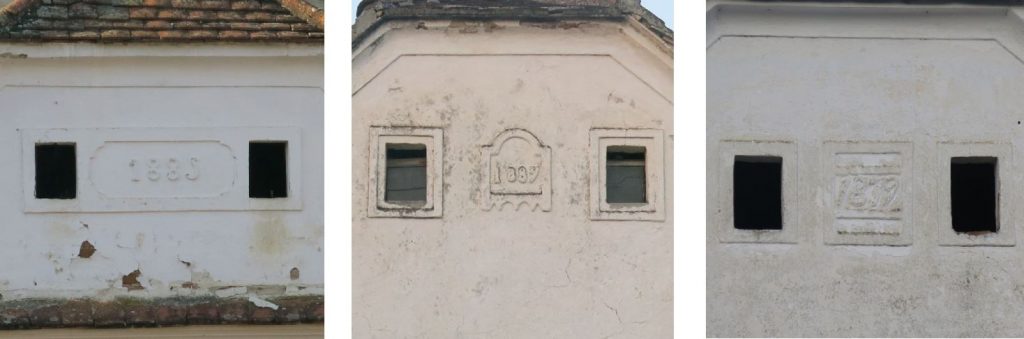

Historische Hofarchitektur im Südburgenland – Giebelfrontenhäuser – Inschriften an der Fassade

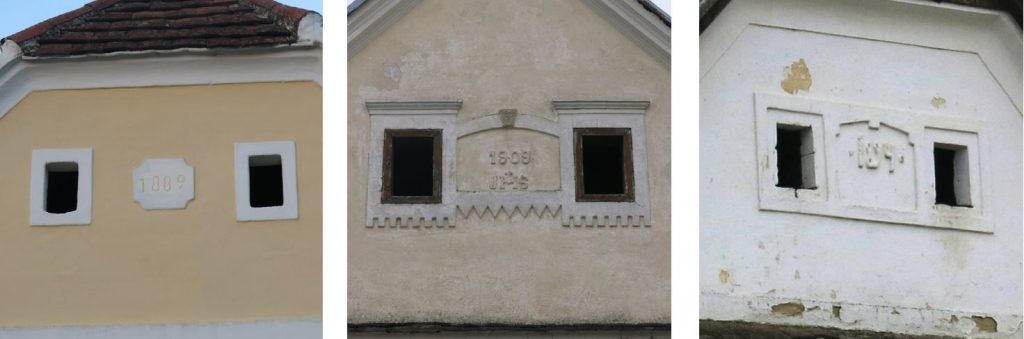

Beim Giebelfrontenhaus – wenn vorhanden – befindet sich die Inschrift des Eigentümers, das Erbauungsjahr oder sonstige Zeichen und Sprüche an der Fassade, was durch eine farbliche Fläche oder durch die Putzgliederung betont wurde. Diese wurden hauptsächlich an drei Orten der Fassade angebracht:

1. Zwischen den Dachbodenluken: Hier wird durch das Verbinden der Luken mittels Putzbänder ein Schild erstellt oder ein getrenntes Schild zwischen den Luken platziert. Das losgelöste Schild kann auch als rundes Medaillon ausgeführt sein (ist auch beim Satteldach häufiger anzutreffen)

Diese zwei Beispiele zeigen die letzten mir bekannten beschrifteten Giebelschilder in Oberwart, welche zusätzlich zu den Initialen und der Jahreszahl in römischer Darstellung auch das vorangestellte „N“ aufweisen. Wie bereits beim Eintrag zum Arkadengang angesprochen, wurden die Bauern in den Kleinadelsstand erhoben – was sich am Giebelschild auch an dem „N“ äußerte, was für „nobilis“ (lat. adelig) bzw. „nemes“ (ung. adelig) steht.

Nachfolgend noch weitere Beispiele für beschriftete Giebelschilder zwischen den Luken:

2. Über der Eingangstür: Da die Erschließung meistens über Hof erfolgte bzw. auch bei den giebelseitig-erschlossenen zwischen Lüftungsluken genügen Platz ist, ist diese Variante sehr selten. Nur wenn dieser Platz z.B.: durch ein Ornament bereits belegt war, nutzte man die Fläche über dem Eingang für die Jahreszahlen und Initialen)

An der Giebelspitze: Diese Variante findet man nur bei einigen Satteldachhäusern um 1930. (v.A. in Siget i. d. Wart, vorher Schopfwalm)

Historische Hofarchitektur im Südburgenland – Giebelfrontenhäuser – Einfahrt/Tor & Eingangstüren

Im Gegensatz zu den Höfen im Nordburgenland spielte das Tor beim Typs des Giebelfrontenhauses im Südburgenland keine repräsentative Rolle, da schlicht und einfach kein nach vorne orientiertes Tor exisitierte.

Wie berichtet standen im Südburgenland die Giebelfrontenhöfe frei. Nur der Schuppen am hinteren Ende des Hakenhofes hatte ein Tor, um auf die Felder hinter dem Haus zu gelangen – jedoch war dieses Tor immer nur ein einfaches Brettertor ohne wirklichen repräsentativen Charakter.

Aufgrund dieses fehlenden Elements kam der (sonst verdeckten) Eingangstür die Repräsentationsrolle nach Außen zu teil – anders sind die prächtigen Eingangstüren (vor allem des Oberwarter Arkadenhauses) nicht zu erklären.

Eigentlich zurückversetzt in den Arkaden liegend, stechen diese aufwendig gestalteten Eingangstüren dem Betrachter dennoch sofort ins Auge.

Historische Hofarchitektur im Südburgenland – Giebelfrontenhäuser – Die Fassade

Bemerkenswert – und vor allem bei den prächtigen Arkadenhäusern in Oberwart anzutreffen – ist die nicht selten gefärbte Schaufassade. Diese Färbung wurde aber an den anschließenden Seiten nicht fortgesetzt (oder nur bis zum Ende des Schmuckgesimses), sodass der restliche Baukörper weiterhin weiß belassen wurde.

Die Farbe Gelb stellte ich bei meinen Besuchen am häufigsten fest. Dieses Gelb spricht wieder für einen Ursprung in der Schlossarchitektur (Schönbrunnergelb).

Die ältesten Arkadenhäuser in Oberwart waren aber alle weiß und relativ schlicht und haben sich am Vorbild der reformierten Kirche orientiert. Richtungsweise war die reformierte Kirche bzw. deren Pfarrhof auch bei den restlichen Gestaltungsmerkmale der Oberwarter Arkadenhäuser wie z.B.: den Pilastern. (selbst der kleine Abstand zum Gesimse zeigt sich an den Häusern)

Abseits der Fassadengliederung durch schlichte Putzelemente wie Lisenen, Faschen und Pilaster gibt es auch schöne Stuckarbeiten an der Fassade, wobei es auch hier eine Differenzierung in der Qualität gibt: So finden sich die amateurhaften, „handgeformten“ Zierelemente und die fachmännisch erstellten Stuckarbeiten, allsamt noch heute in Oberwart anzutreffen.

Bei den jüngeren Giebelfrontenhäuser in der ersten Hälfte des 20.Jh findet man die selbe secessionistische Gestaltung wie bei den Kniestockhäusern. Dem abstrakt geometrischen Historismus ist außerdem zu verdanken, dass das Ornament der Raute – ursprünglich ein Fruchtbarkeitssymbol der Bauerkunst – wieder häufig an der Fassade auftrat. (fand ich nur an Satteldachhäusern, v.a. in Region um Großpetersdorf)

Die Mörtelschnittfassade stellt einen Spezialfall/Einzelfall beim Giebelfrontenhaus dar.

Im Gegensatz zu den Nachbarländern Ungarn oder Slowakai, wo diese Technik auch bei diesem Gebäudetypus häufig angewendet wurde, fand ich bei meinen Untersuchungen mit dem- leider vor allem durch den Brand 2013 bekannt gewordenen https://www.meinbezirk.at/oberwart/c-lokales/105-mann-bei-grossbrand-in-aschau-im-einsatz_a741710 – Hakenhof in Aschau nur mehr ein Giebelfrontenhaus im Südburgenland, dessen Fassade mit dieser Technik modelliert wurde.

Der Hof liegt in naher Umgebung zu den anderen bekannten Höfen mit Mörtelschnittfassade, auf welche bei meinem Eintrag zu den Breitfassadenhäusern noch eingegangen werden wird. Auch hier gibt es kein Geschossgesimse und interessanterweise hat man auf ein abgeschopftes Dach verzichtet.

Historische Hofarchitektur im Südburgenland – Giebelfrontenhäuser – Der Giebel

Die Betonung der Giebel erfolgte bei straßenseitigen Giebeln – sie waren das „Gesicht“ des Hauses, welche dem Betrachter zuerst ins Auge fielen.

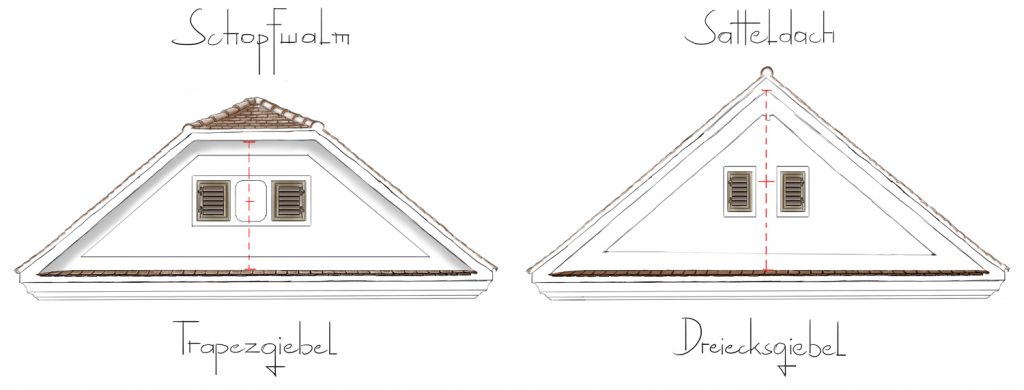

Wie bereits erwähnt begründet die Dachform die Giebelform. Daraus folgt eine leicht unterschiedliche Ausführung der Giebelflächen:

Die Höhe, Breite und Platzierung der Lüftungsluken ist also ebenso abhängig von der Dachform.

Gab es beim Trapezgiebel (z.B.: in Oberwart) immer zwei rechteckige Lüftungsluken (nur in Aschau fand ich drei), gab es beim Dreiecksgiebel verschiedene Formen:

Meist brachte man nur ein einzelnes Fenster an, welches insgesamt aber – durch die verfügbare vertikale Fläche, um einiges größer war als die zwei Luken.

Im Gebiet um Großpetersdorf (wo das Satteldach vorherrscht) bevorzugte man bei den jüngeren Bauten um 1900 ein Rundbogenfenster, da sich dieses besonders harmonisch in eine Dreiecksform einschreiben lässt. Auch finden sich vereinzelt Varianten mit mehreren Rundbogenfenstern, welche uns auch bei der Schmalseite der Breitfassadenhäuser begegnen. (späterer Blogeintrag)

Die zusätzliche Höhe des Dreicksgiebels ermöglichte auch noch das Anbringen einer Heiligenfigur, was ich in Jabing (Gebäude Blogeintrag „Symmetrieproblem“) und Rotenturm vorfand.

Ein erwähnenswertes Detail fand ich bei Häusern mit Dreiecksgiebel im Oberwarter Bezirk, aber auch im Mittelburgenland (Lutzmannsburg):

Durchgehend findet sich hier am Giebel das umlaufende Putzband oder Giebelgesims, welches durch eine Quaste oder Glocke an der Giebelspitze geschmückt wurde. Der genaue Ursprung lässt sich nicht mehr nachverfolgen. Dieses Schmuckelement ist ein typisches Element des Josphinischen Stils und Zopfstils (Barock unter Joseph II, welcher uns bereits durch die Abschaffung der Leibeigenschaft bekannt ist. Er dürfte einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Aussehen der Bauernhäuser gehabt haben) .

Ursprünglich lässt sich dieses Schmuckelement aber bis in die Antike zurückzuverfolgen. Guttae des griechischen Tempels, z.B.: http://Guttae des griechischen Tempels, z.B.: https://de.wikipedia.org/wiki/Gutta

Es findet sich im Burgenland v.a. an Kirchen und Schlössern.

Interessanterweise erlebte dieses Schmuckelement auch an städtischen Gebäuden stilisiert erst mit dem Secessionsstil seinen Höhepunkt. So verwundert es nicht, dass es oft in überbordender Anzahl bei den bereits erwähnten Bauten um 1900 auftritt.

Das älteste von mir gefundene Bauernhaus mit diesem Element ist aber bereits das oft gezeigt Arkadenhaus in Jabing von 1798 (das mit dem „Symmetrieproblem“) – somit könnte dieses Element aber bereits vorher auf das Bauernhaus übertragen worden sein (oder es wurde nachträglich hinzugefügt).

Sehr typisch für das südliche Burgenland ist das profilierte und ab und zu auch mit dem sogenanntem „Zahnschnitt“ versehne Geschossgesimse, welches das Giebelfeld vom darunterliegenden Feld trennt. Findet man Sowohl beim Giebelfrontenhaus, aber auch beim Breitfassadenhaus mit Schmuckgiebel.

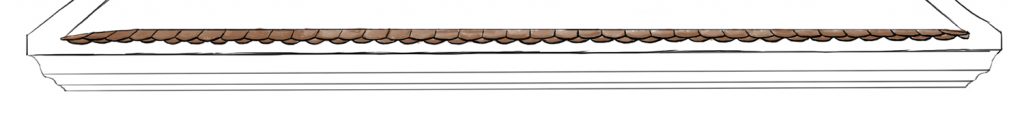

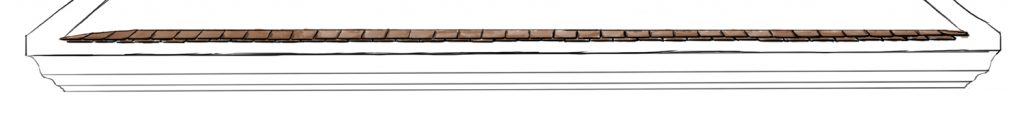

Dieses wird ca. 50 cm ums Eck gezogen und findet sich sowohl beim Schopfwalm– als auch beim Satteldach (wobei es aber bei dieser Dachform auch fehlen kann, um eine ganzheitliche Fassadengestaltung zu ermöglichen, siehe Mörtelschnitt-Fassade späterer Blog Eintrag). Dieses Gesimse wurde stets entweder mit Biberschwanz- oder unverfalzten Strangdachziegeln (Wiener Tasche) eingedeckt. Die letztere Variante findet man durchgehend bei den älteren Bauten vor 1850.